Eigenkapital: Definition, Berechnung und Bedeutung für Unternehmen

Die Eigenkapitalquote im deutschen Mittelstand beträgt rund 30 Prozent. Wissen Sie, wie hoch Ihre Quote ist? Viele Unternehmen kämpfen mit einer vereinfachten Übersicht ihrer finanziellen Lage. Gerade in Bezug auf die Finanzierung einer Organisation kann das problematisch sein. Denn: Wer über viel Eigenkapital verfügt, gilt als krisensicher und wirtschaftlich stabil. Woran liegt das? In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte rund um Eigenkapital und wie Ihnen eine Treasury-Management-Plattform wie Agicap dabei hilft, es zu verwalten.

Definition: Was ist Eigenkapital?

Eigenkapital bezeichnet die Mittel, die von Unternehmenseigentümern und den Gesellschaftern in die Firma eingebracht und zeitlich unbefristet überlassen oder die im Unternehmen durch Gewinn erwirtschaftet wurden. Es handelt sich also um eine Kapitalart in der Unternehmensfinanzierung.

Bilanzielles Eigenkapital vs. wirtschaftliches Eigenkapital

Das sogenannte buchmäßige oder bilanzielle Eigenkapital ergibt sich aus der Bilanz. Der Wert entspricht nicht zwangsläufig der Realität. Stellen Sie sich vor, Sie aktivieren ein Gebäude in der Bilanz mit 300.000 Euro, der reale Wert am Markt liegt jedoch mittlerweile bei 400.000 Euro.

Das sorgt dafür, dass stille Reserven vorhanden sind - das wirtschaftliche Eigenkapital ist also das bilanzielle Eigenkapital ergänzt um die stillen Reserven.

Eigenkapital vs. Fremdkapital und Vermögen

Das Gegenstück zum Eigenkapital ist Fremdkapital. Dieses umfasst alle liquiden Mittel, die von Außenstehenden an das Unternehmen überlassen werden – etwa Darlehen von Banken. Im Gegensatz zum Eigenkapital werden diese Mittel nur vorübergehend bereitgestellt. Der Kapitalgeber will also diese Mittel gegen einen Zins kurz-, mittel- oder langfristig zurückerhalten.

Eine Übersicht, wo sich Fremd- und Eigenkapital in einer typischen Bilanz mit Eigenkapitalkonten befinden:

Eine Studie der KfW zeigt, dass immer weniger Unternehmen im Mittelstand auf solche Investitionskredite und damit Fremdkapital zurückgreifen. Waren es 2004 noch 40 Prozent, sind es 2023 nur noch 23 Prozent gewesen. Das zeigt: Weniger Firmen trauen sich Verschuldung zu, Eigenkapital wird für Unternehmen wichtiger.

Das kann aber auch problematisch werden, wie Dr. Michael Schwartz, Mittelstandsexperte bei KfW Research, erklärt: „Grundsätzlich sind Finanzierungsfragen unternehmensspezifische Entscheidungen, ein generelles Falsch oder Richtig gibt es nicht. Werden Investitionen allerdings nicht angegangen oder verschoben, weil eine Fremdfinanzierung im Allgemeinen oder eine Kreditfinanzierung im Speziellen nicht gewollt ist, so kann das langfristig negative Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens haben.“

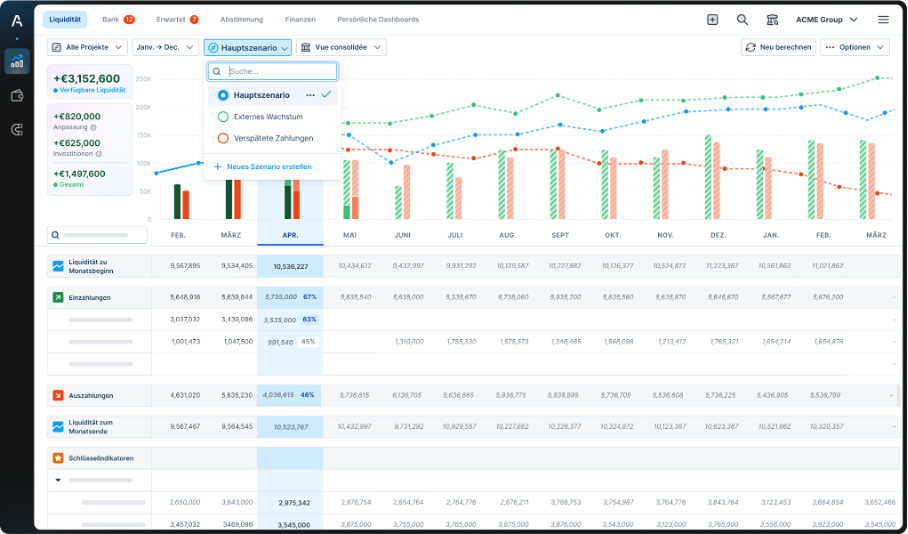

Als Organisation sollten Sie also immer im Blick haben, wie es um Ihr Eigenkapital steht und wie viel Fremd- und Investitionskapital Sie sich leisten können. Dabei helfen Tools wie die Treasury-Management-Plattform von Agicap. Auf individualisierbaren Dashboards sehen Sie auf einen Blick, wie es um Ihre Liquidität und die Finanzplanung Ihres Unternehmens bestellt ist.

Warum ist Eigenkapital für Unternehmen wichtig?

Ein hoher Eigenkapitalanteil stärkt die finanzielle Unabhängigkeit Ihres Unternehmens. Sie sind weniger auf externe Geldgeber angewiesen, was Ihre Handlungsfähigkeit erhöht – insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Weitere Vorteile eines hohen Eigenkapitals:

- Positive Auswirkungen auf Ihre Bonität

- Bessere Konditionen bei zukünftigen Finanzierungen

- Zeichen wirtschaftlicher Stärke, Stabilität und Zukunftsfähigkeit für Investoren und Geschäftspartner

Für Wolfgang Wadlinger, der bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern als betriebswirtschaftlicher Berater arbeitet, gibt es auch eine etwas „weichere“ Komponente für eine möglichst hohe Ausstattung mit Eigenkapital: „Mit genügend Eigenkapital ist auch immer das große Ziel vieler Unternehmen verbunden: nicht fremdgesteuert zu sein und Herr im eigenen Haus zu bleiben.“

Ausschüttungen und Mitbestimmungsrecht

Denn: Wer über viel Eigenkapital verfügt, läuft auch nicht Gefahr, sich schnell zu überschulden und zwingend auf Fremdkapital angewiesen zu sein. Allerdings müssen an Eigenkapitalgeber auch möglicherweise Ausschüttungen erfolgen.

Und: Eigenkapitalgeber bestimmen über das Unternehmen mit. Da das Eigenkapital durch Verluste verringert werden kann, besteht hier für den Eigenkapitalgeber auch ein Risiko.

Risiken bei zu geringer Eigenkapitalbasis

Ein zu niedriger Eigenkapitalanteil kann schnell zur Gefahr werden – etwa, wenn unvorhergesehene Kosten oder Liquiditätsengpässe auftreten. Zudem steigt die Abhängigkeit von Fremdkapital und im Umkehrschluss sinkt die Flexibilität bei Investitionen und strategischen Entscheidungen.

Kurzum: Das Eigenkapital ist für die existenzielle Absicherung eines Unternehmens von großer Bedeutung. Zudem ist aus Sicht des Liquiditätsmanagements wichtig, dass das Eigenkapital „günstiger" ist als Fremdkapital.

Tritt doch der Fall der externen Finanzierung ein, ist es wichtig, alle Zahlen zu kennen. Für das Überlassen von Fremdkapital fallen regelmäßig zwei ausgehende Zahlungsströme an:

- Zinsen

- Tilgungsraten

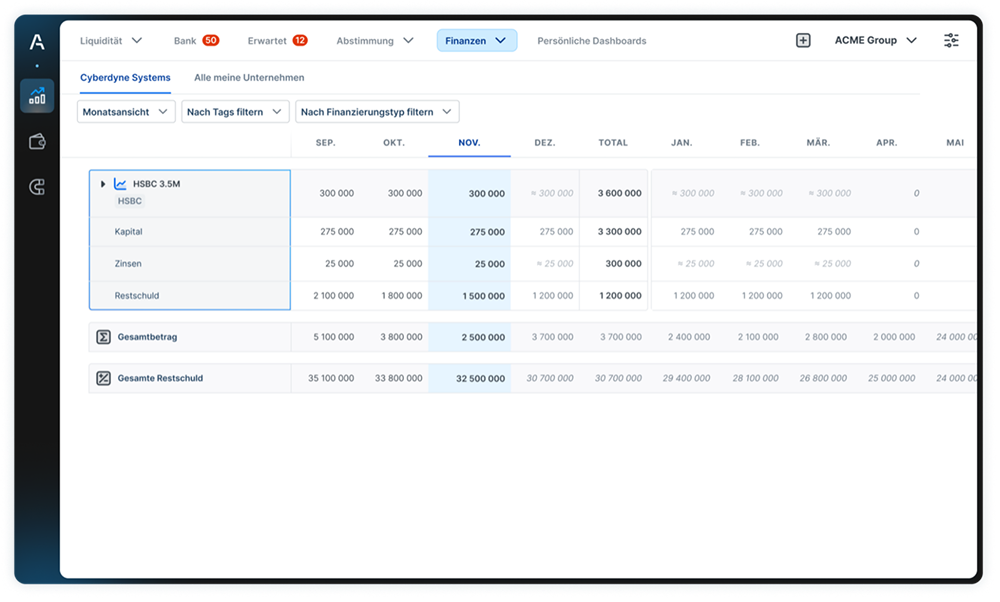

Diese im Blick zu halten, ist elementar. Auch hierfür eignen sich Tools wie Agicap mit Features wie dem im Screenshot ersichtlichen Finanzierungsmanagement. Profitieren Sie so von einer stets aktuellen Cashflow-Prognose, die Ihre Echtzeit-Verbindlichkeiten inklusive schwankender Zinsen berücksichtigt.

Wie setzt sich das Eigenkapital in der Bilanz zusammen?

Das Eigenkapital ist eine Bilanzposition im Jahresabschluss und wird der Passiva der Bilanz zugeordnet. Für mittelgroße und große Kapitalgesellschaften gibt das Handelsrecht eine festgelegte Gliederung vor (§ 266 HGB).

Gliederung des Eigenkapitals nach §266 HGB

Demnach ergibt sich das Eigenkapital aus folgenden Positionen:

Eigenkapital:

I. Gezeichnetes Kapital;

II. Kapitalrücklage;

III. Gewinnrücklagen:

- gesetzliche Rücklage

- Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen;

- satzungsmäßige Rücklagen;

- andere Gewinnrücklagen;

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag;

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Hinweis: Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften gelten bei der bilanziellen Behandlung von Einlagen Besonderheiten. An dieser Stelle wird jedoch auf die (insbesondere steuerbilanziellen) Regelungen nicht eingegangen.

Unterschiede verschiedener Rechtsformen: Eigenkapital der GmbH vs. AG vs. Einzelunternehmen

Wie hoch Eigenkapitaleinlagen sein müssen, unterscheidet sich je nach Rechtsform Ihres Unternehmens. Die drei wichtigsten im Überblick:

- Bei einer GmbH ist gesetzlich festgelegt, dass das Stammkapital mindestens 25.000 Euro betragen muss (§5 Absatz 1 GmbHG).

- Bei einer Aktiengesellschaft beträgt der Mindestnennbetrag des Grundkapitals 50.000 Euro (§ 7 Aktiengesetz).

- Anders sieht es aus, wenn es sich beispielsweise um ein Einzelunternehmen handelt: Hier ist kein Mindestkapital vorgeschrieben. Allerdings sei hier auch erwähnt: Ein Einzelunternehmer haftet mit seinem privaten und betrieblichen Vermögen. Im Gegensatz zu einer GmbH gibt es also im Falle einer Insolvenz keine Haftungsbeschränkung.

Doch Ihr Unternehmen kann auch selbst Eigenkapital „produzieren": Wenn Gewinne erwirtschaftet und nicht ausgeschüttet werden, erhöht dies auch das Eigenkapital. Umgekehrt kann das Eigenkapital durch Verluste verringert werden.

Eigenkapital einer GmbH

Wie bereits beschrieben, gilt vor allem für Unternehmen in der Rechtsform GmbH eine Besonderheit beim Eigenkapital: Das Gesetz fordert ein Stammkapital von mindestens 25.000 Euro. Die GmbH muss also bereits bei der Gründung über bestimmte liquide Mittel verfügen. Das kann schon zu Beginn einen erheblichen finanziellen Druck ausüben. Zudem ist zu beachten, dass auch Gründungskosten, wie Notarkosten, anfallen. Die Haftungsbeschränkung reduziert die finanziellen Risiken der Gesellschafter.

Problematisch bei der „Gesellschaft mit beschränkter Haftung" ist allerdings, dass sich die Haftungsbeschränkung bei der Kreditvergabe negativ auswirken kann. Die Beschränkung der Haftung auf das Gesellschaftsvermögen bringt mit sich, dass ein Kreditgeber die verschiedenen Kennzahlen sehr genau prüfen wird. Im Vergleich mit anderen Rechtsformen ist die GmbH häufig weniger kreditwürdig. Neben hohen Gründungskosten können also auch hohe Finanzierungskosten entstehen oder im schlimmsten Fall ein Kreditantrag sogar gänzlich abgelehnt werden.

Mit dieser Formel berechnen Sie Ihr Eigenkapital

Doch wie wird das bilanzielle Eigenkapital nun berechnet? Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz des Vermögens (vgl. Aktiva) und den Schulden eines Unternehmens.

Die Formel lautet*: Eigenkapital = Vermögen – Schulden*

Ergibt sich ein Überschuss, wird das häufig auch als Reingewinn bezeichnet. Doch Achtung: Wenn sich ein negativer Betrag ergibt, liegt bereits eine Überschuldung vor – dann ist die Rede von negativem Eigenkapital. In zwei von drei Fällen ist laut Creditsafe das der Grund für Unternehmensinsolvenzen.

Wichtig: Die Bilanz spiegelt häufig nur das sogenannte buchmäßige Eigenkapital wider. Vermögenswerte, die unter dem tatsächlichen Marktwert in der Bilanz stehen – etwa Immobilien – führen zu sogenannten stillen Reserven. Diese können das tatsächliche, also wirtschaftliche Eigenkapital, deutlich erhöhen.

Beispiel: Eigenkapital berechnen mit stillen Reserven

Machen wir ein Beispiel zur Verdeutlichung. Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen verfügt laut Bilanz über folgende Werte:

- Vermögen: 800.000 €

- Schulden: 600.000 €

Setzen Sie die Werte in die obige Formel ein, um Ihr buchmäßiges Eigenkapital zu erhalten:

Eigenkapital = 800.000 € – 600.000 € = 200.000 €

Das bilanzielle Eigenkapital beträgt also 200.000 €. Nun prüfen Sie, ob stille Reserven vorhanden sind. Angenommen, eine Immobilie wird in der Bilanz mit 300.000 € geführt, hat am Markt aber aktuell einen realistischen Wert von 400.000 €.

- Stille Reserve: 100.000 €

- - Wirtschaftliches Eigenkapital: 200.000 € + 100.000 € = 300.000 €

Sie sehen: Wer stille Reserven erkennt und mit einbezieht, erhält ein realistischeres Bild von der finanziellen Stabilität des Unternehmens.

Was ist die Eigenkapitalquote?

Unmittelbar mit dem Eigenkapital verbunden ist die Eigenkapitalquote. Mit dieser Kennzahl wird berechnet, zu welchem Prozentsatz das Vermögen Ihres Unternehmens eigenkapitalfinanziert ist. Bei der Prüfung, ob eine Firma tatsächlich kreditwürdig ist, spielt diese Metrik eine entscheidende Rolle. Wenn die Eigenkapitalquote vergleichbar niedrig ist, kann dies bereits ein Risiko darstellen.

Formel zur Berechnung der Eigenkapitalquote

Um diese Eigenkapitalquote zu berechnen, teilen Sie Ihr gesamtes Eigenkapital (inklusive stiller Reserven) durch das Gesamtvermögen der Organisation und multiplizieren das Ergebnis mit 100:

Eigenkapitalquote = (Eigenkapital / Gesamtvermögen) x 100

Nehmen wir wieder die Zahlen aus unserem obigen Beispiel. Angenommen, zu Ihrem wirtschaftlichen Eigenkapital von 300.000 Euro kommen 700.000 Euro Fremdkapital. Dann beträgt Ihre Eigenkapitalquote 30 %:

Eigenkapitalquote = (300.000 / 1.000.000) x 100 = 30 %

Welche Eigenkapitalquote ist normal?

Als „solide" gelten Unternehmen häufig dann, wenn die Eigenkapitalquote ihrer Kapitalstruktur bei etwa 20 bis 30 % liegt. Natürlich sollten jedoch branchenspezifische Unterschiede beachtet werden.

Krisen wie die Covid19-Pandemie haben klargemacht, wie wichtig ein Eigenkapitalpolster ist. Wenn auch „nur“ 30 Prozent der Firmen laut einer Studie der IHK München und Oberbayern zu dieser Zeit einen Rückgang der EK-Quote hinnehmen mussten, hatte diese Krise Weckruf-Charakter.

Was die Eigenkapitalrendite über den Unternehmenserfolg aussagt

Immer wieder gibt es im Handelsblatt und anderen Wirtschaftsveröffentlichungen Schlagzeilen wie „Toyota will seine Eigenkapitalrendite auf 20 % verdoppeln“. Die Kennzahl ist ebenfalls eng mit dem Eigenkapital verbunden und für Unternehmen und ihre Liquiditätsübersicht spannend.

Die Eigenkapitalrendite – auch Return on Equity (ROE) genannt – gibt an, wie effizient Sie mit Ihrem eingesetzten Eigenkapital wirtschaften. Sie zeigt also, wie viel Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital erwirtschaftet wurde. Die Formel dafür lautet:

Eigenkapitalrendite = (Jahresüberschuss / Eigenkapital) x 100

Ein kurzes Beispiel mit unseren bekannten Zahlen: Erzielt Ihre Firma beim Eigenkapital von 300.000 € einen Jahresüberschuss von 60.000 €, ergibt sich eine Eigenkapitalrendite von 20 %. Das bedeutet: Jeder investierte Euro Ihres Eigenkapitals hat 20 Cent Gewinn erwirtschaftet. Zum Vergleich – Banken etwa haben sehr hohe Eigenkapitalrenditen, 2023 lagen sie bei im Schnitt 59 Prozent.

Für Sie als Geschäftsführer oder Finanzverantwortlicher ist die Eigenkapitalrendite ein zentraler Indikator. Sie hilft dabei, die Rentabilität im Blick zu behalten und strategische Investitionen besser zu bewerten. Investoren wiederum nutzen die Kennzahl, um die Attraktivität eines Unternehmens einzuschätzen.

5 Strategien: Wie lässt sich das Eigenkapital erhöhen?

Um die Eigenkapitalquote zu verbessern, können Sie entweder das Fremdkapital senken – oder natürlich an der anderen Stellschraube drehen und Ihr Eigenkapital erhöhen. Dafür gibt es gleich mehrere Optionen, die wir beleuchten.

Innenfinanzierung

- Gewinnthesaurierung: Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern verbleiben im Unternehmen.

- Verkauf nicht betriebsnotwendiger Vermögenswerte: Ungenutzte Immobilien oder Maschinen können veräußert werden, um stille Reserven zu heben und den Erlös zur Eigenkapitalstärkung einzusetzen.

Kapitalerhöhungen und Einladen

- Anteile an Investoren: Es werden mehr Anteile an Investoren verkauft – hier gilt aber Vorsicht. Bei diesem Weg der Eigenkapitalerhöhung verringern sich auch bei den bisherigen Gesellschaftern die Stimmrechte.

- Wandeldarlehen nutzen: Investoren geben zunächst ein Darlehen, das später in Eigenkapital umgewandelt werden kann – vor allem für Start-ups interessant.

- Einlagen: Die Gesellschafter leisten mehr Einlagen.

Zudem wirkt sich ein konsequentes Liquiditätsmanagement positiv auf das Eigenkapital aus: Wer beispielsweise auf Factoring setzt und das Risiko von Forderungsausfällen verringert, dem verbleiben auch mehr liquide Mittel.

Auch hier bietet sich Agicap an. Steuern und überwachen Sie unter anderem mit Factoring Ihre unternehmensweite Liquidität an einem Ort. So können datenbasiert und auch kurzfristig finanzielle Entscheidungen treffen.

Peter Konz, Leiter Finanzwesen bei Scheppach, nutzt das Tool für einen Überblick über Fremd- und Eigenkapital der Gruppe und ist zufrieden damit: „Mit Agicap haben wir eine State-of-the-Art-Lösung gefunden, die uns rund um das Cash Management perfekt unterstützt.“

Ist eine Finanzierung oder ein Kredit ohne Eigenkapital möglich?

Vorweg gesagt: Ohne Eigenkapital einen Kredit beziehungsweise einen Kredit für Eigenkapital zu erhalten, ist sehr schwierig. Fast 40 Prozent der jungen Menschen können sich aber eine Gründung vorstellen – oft fehlt jedoch eben das nötige Eigenkapital für eine Finanzierung. Die Sparkasse etwa sagt, dass es auch ohne geht – aber ist das so?

Kreditmöglichkeiten ohne Eigenmittel

Klar ist für jeden Gründer und auch etablierte Unternehmen, die neues Fremdkapital ohne Eigenkapital möchten: Kreditgeber wollen Sicherheiten. Wer über keinerlei Eigenkapital verfügt, muss sich Gedanken machen, wie Vertrauen geschaffen werden kann:

- Ein überzeugender Business-Plan, der auch realistisch die erhöhten Finanzierungskosten und mögliche Risiken berücksichtigt, ist unbedingt erforderlich.

- Können andere Sicherheiten angeführt werden?

- Welche Finanzierungsalternativen zum Bankkredit könnten infrage kommen?

- Kommt vielleicht eine Kombination aus Finanzierungsalternative und Bankkredit infrage?

Alternativen: KfW, Crowdfunding und Franchise

Ein klassischer Bankkredit wird ohne Eigenkapital in vielen Situationen gar nicht vergeben werden. Manch ein angehender Unternehmer kann seine Bank nur überzeugen, wenn er Sicherheiten gibt – etwa eine Hypothek auf das private Wohnhaus.

Mit diesem Szenario muss sich ein angehender Unternehmer, der beispielsweise Gründer ist oder eine Firmenübernahme plant, auseinandersetzen. Doch das muss nicht bedeuten, dass die Pläne nicht realisierbar sind.

Mögliche Alternativen zur Finanzierung können sein:

- Gründerkredite, wie zum Beispiel von der KfW-Bank, erfordern kein Eigenkapital und werben dennoch mit fairen Konditionen.

- Crowdfunding, auch Schwarmfinanzierung genannt, ist mittlerweile in der Start-up-Szene schon öfter vertreten. Hier können Gründer auf einem Crowdfunding-Portal ihre Geschäftsidee vorstellen und um Investoren werben. Allerdings: Der Erfolg steht und fällt mit dem Konzept.

- Für Gründer ohne Eigenkapital kann Franchise eine interessante Lösung sein. Wichtigster Erfolgsfaktor ist auch hier das Konzept: Sowohl Franchisegeber als auch der potenzielle Franchisenehmer müssen genau prüfen, ob diese Partnerschaft Aussicht auf Erfolg hat.

Fazit: Eigenkapital als strategische Säule der Unternehmensfinanzierung

Egal, ob Mittelständler oder etablierter Konzern: Eine starke Eigenkapitalbasis war schon immer und wird auch immer das Fundament jeder gesunden Unternehmensfinanzierung bleiben. Wer seine Eigenkapitalquote kennt, regelmäßig überwacht und gezielt stärkt, sichert sich nicht nur bessere Finanzierungskonditionen, sondern auch mehr unternehmerische Freiheit.

Es geht dabei auch um eine strategische Komponente. Stellen Sie sich folgende Fragen:

- Wie effizient wird das Kapital eingesetzt?

- Wo liegen stille Reserven?

- Wie lassen sich Eigenkapitalstrukturen smart mit Fremdkapital kombinieren?

- Welche Auswirkungen haben diese Entscheidungen auf die Liquidität?

Um diese Fragen zu beantworten, braucht es ein klares Verständnis rund um Ihr Eigenkapital. Tools helfen dabei, Ihre Finanzen zu analysieren. Möchten Sie Ihre Eigenkapitalquote regelmäßig im Blick behalten? Mit Agicap steuern Sie Ihre Liquidität, Kapitalstruktur und Finanzplanung in Echtzeit – auch ohne Buchhaltungskenntnisse. Testen Sie die Treasury-Management-Software jetzt kostenlos!

FAQ zum Thema Eigenkapital

Was gehört alles zum Eigenkapital?

Zum Eigenkapital zählen insbesondere Bareinlagen (zum Beispiel als Bareinzahlung oder Überweisung) und Sacheinlagen (beispielsweise Maschinen oder Immobilien) sowie nicht ausgeschüttete Gewinne. In der Bilanz wird das buchmäßige Eigenkapital ausgewiesen.

Wie berechnet man das Eigenkapital?

Das Eigenkapital ergibt sich, vereinfacht gesagt, aus der Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden.

Ist Eigenkapital Vermögen?

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden. Es repräsentiert den Wert der Mittel, die Eigentümer und Gesellschafter in das Unternehmen investiert haben – immer nach Abzug der Schulden. Die Begrifflichkeiten sind also nicht synonym.

Was gehört zum Eigenkapital in einer Bilanz?

In der Bilanz ergibt sich das Eigenkapital aus dem gezeichneten Kapital, den Kapitalrücklagen, den Gewinnrücklagen, dem Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag und dem Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

Wie wirken sich Gewinnausschüttungen auf das Eigenkapital aus?

Werden Gewinne ausgeschüttet, wird das Eigenkapital reduziert.

Warum zählt das Eigenkapital zu den Schulden?

Im handelsrechtlichen Sinne gehört das Eigenkapital zur Passivseite der Bilanz, da es dem Unternehmen von den Gesellschaftern überlassen wurde – ähnlich wie Fremdkapital. Der Unterschied: Es besteht kein Rückzahlungsanspruch. Es sind also keine Schulden wie Sie sie etwa gegenüber Lieferanten haben, sondern rechnerische Gegenpositionen zum Vermögen.