Payment Factory: Definition, Funktionen und Vorteile

Rund 80 Prozent aller Führungskräfte legen ein Augenmerk auf die Effizienzsteigerung im Zahlungsverkehr. In großen Konzernen mit Tochtergesellschaften über Ländergrenzen hinweg stehen sie oft vor der Schwierigkeit, Zahlungen zu zentralisieren. Eine Payment Factory (Payment Hub) kann hier Abhilfe schaffen. Wir erklären Ihnen, was das ist, wie eine Payment Factory funktioniert und welche Vorteile sie Ihnen bietet.

Definition: Was ist eine Payment Factory?

Eine Payment Factory ist eine zentrale Stelle innerhalb eines (in der Regel multi- oder international agierenden) Konzerns, die das Ziel hat, Zahlungsverkehrsprozesse zu vereinfachen und zu standardisieren. Sie dient als zentrales Bindeglied für alle Zahlungstransaktionen zwischen den verschiedenen Gesellschaften und Tochterunternehmen des Unternehmens und allen angeschlossenen Banken oder anderen Finanzdienstleistern.

Regulatorische Basis für jede Payment Factory ist der ISO-20022-Standard, der auch als UNIFI-Standard (Universal Financial Industry message scheme) bezeichnet wird.

Das Hauptziel einer Payment Factory, die auch unter dem Namen Payment Hub oder Zahlungshub bekannt ist: die Optimierung des Zahlungsverkehrs durch Konsolidierung und Automatisierung aller im Gesamtkonzern aufkommenden Zahlungsprozesse. Das soll im Cash Management und übergeordnet Treasury Management dabei helfen, Kapitalströme und Cashflows besser zu verwalten.

Möglich macht das das Grundkonzept der Payment Factory. Dieses sieht vor, dass eine Gesamtorganisation alle Zahlungsströme auf Konzern- oder Holdingebene zentral zusammenführt. So wickeln nicht alle Tochtergesellschaften und angeschlossene Unternehmen ihre Zahlungen separat ab, sondern stellen ihre Zahlungsdaten der Payment Factory zur Verfügung. Diese übernimmt die Verarbeitung.

So können bestenfalls alle Zahlungsströme – dazu zählen nicht nur ausgehende, sondern auch eingehende – über verschiedene Währungen, geographische Standorte und natürlich Banken hinweg verwaltet werden.

Damit das gelingt, kommen für diese End-to-End-Prozesse spezielle Softwarelösungen zum Einsatz. Diese unterstützten eine Vielzahl verschiedener Zahlungsformate und Protokolle, die im internationalen Zahlungsverkehr Standard sind. Durch die Zentralisierung der beschriebenen Funktionen verbessert eine Payment Factory nicht nur die Transparenz und Kontrolle über sämtliche finanzielle Transaktionen eines Konzerns – sie minimiert auch Fehler und Betrugsversuche. Letztere können mit einer Payment Factory oder einem Payment Hub schneller erkannt werden. Das ist laut einem Bericht des PaymentsJournals mit ein Grund, warum auch viele CIOs (Chief Information Officers) Payment Factories für ihre Konzerne fordern.

Bedeutung: Warum ist eine Payment Factory wichtig?

Die Payment Factory ist vor allem für solche Unternehmen wichtig, die in mehreren Ländern operieren und dutzende verschiedene Bankverbindungen gleichzeitig unterhalten.

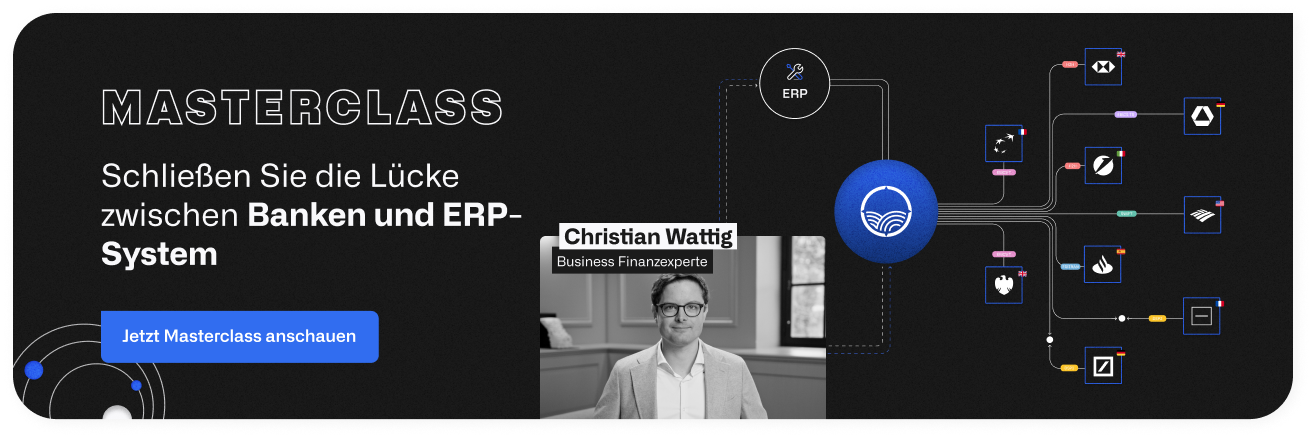

Eine aktuelle Capgemini-Studie aus dem Jahr 2024 zeigt, dass vor allem Echtzeit-Treasury in diesen Konzernen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Voraussetzungen dafür liegen auf der Hand: Es braucht eine perfekte Verbindung aller Banken (Banken-Konnektivität) und bestenfalls eine Anbindung an die unternehmensinternen ERP-Systeme (Bank-ERP-Anbindung). Die Payment Factory ist ein Teil dieses Finanz-Ökosystems, mit der Zahlungen zentral an einer Stelle gebündelt und ausgeführt werden – unabhängig davon, in welchem Land eine Gesellschaft sitzt oder mit welcher Bank sie zusammenarbeitet.

Mit einer zentralen Zahlungsverwaltungsplattform erhalten Unternehmen also ein „Tool“ an die Hand, mit dem sie jeden erdenklichen Geldfluss auf Konzernebene überwachen können. Zudem lassen sich diverse Funktionen im Bereich Payment mit einer Payment Factory automatisieren. Payment Hubs können allerdings auch von Unternehmen genutzt werden, die national agieren – hier ergibt es vor allem für diejenigen Sinn, die viele verschiedene Bankkonten verwenden.

Architektur: Wie ist eine Payment Factory aufgebaut?

Die Architektur einer Payment Factory ist auf eine sichere Verarbeitung aller Zahlungen ausgerichtet. In der Praxis variiert der Aufbau je nach Anforderungen und der Größe des Konzerns, typischerweise sieht eine Payment Factory aber wie folgt aus:

Die typischen Komponenten einer Plattform sind also:

- Zentrale Datenbank: Das Herzstück der Payment Factory ist die zentralisierte Datenbank, die alle relevanten Zahlungsinformationen speichert und Informationen der angeschlossenen Gesellschaften verwaltet. Hier melden sich Finanzverantwortliche und Treasurer an und können auf der Oberfläche Zahlungsanweisungen erstellen, genehmigen und verwalten.

- Datenzufluss: Damit die Payment Factory Zahlungen verwalten kann, benötigt sie die entsprechenden Informationen der angeschlossenen Gesellschaften respektive angeschlossenen ERP- und TM-Systemen (Enterprise Ressource Management und Treasury Management). Diese werden über API-Schnittstellen abgerufen, die Daten fließen in standardisierten Formaten nach ISO 20022 zu.

- Bank-Konnektivität: Um die Verbindung zu verschiedenen Banken und externen Zahlungsdienstleistern herzustellen, verfügt eine Payment Factory über mehrere Kommunikationsschnittstellen. Diese Schnittstellen nutzen Protokolle wie SWIFT, H2H oder EBICS zur Herstellung der Konnektivität. Für die sichere Datenübertragung kommen Protokolle wie SFTP zum Einsatz.

- Workflow-Management: Zur verbesserten Effizienz haben die meisten Payment-Factory-Softwares auch ein integriertes Workflow-Management-System. So lassen sich beispielsweise Prozesse von der Initiierung bis zur Ausführung von Zahlungen oder Genehmigungen automatisieren.

Natürlich gehören noch weitere Komponenten wie Verschlüsselungs- und Authentifizierungstechniken zur Payment Factory. Die in der Grafik dargestellten und oben beschriebenen Komponenten sind jedoch die wichtigsten und machen das System so zu einem zentralen Knotenpunkt für alle Zahlungsaktivitäten eines Unternehmens.

Merkmale und Funktionen einer Payment Factory

Eine Payment Factory zeichnet sich durch die zentralisierte Abwicklung von Zahlungsströmen aus – die Daten dafür stammen aus den verschiedensten Quellsystemen der angeschlossenen Gesellschaften. Der Payment Hub bringt sie dann ins richtige Format und führt die Banküberweisungen aus.

Weitere Merkmale und Schlüsselfunktionen umfassen:

- Manuelle Zahlungen: Ab und an werden manuelle Zahlungen nötig, etwa bei Steuerzahlungen – auch das deckt eine Payment Factory ab.

- Automatisierte Zahlungsfreigaben: Zahlungen können von mehreren Nutzer:innen autorisiert werden.

- Überwachung und Abgleich von Zahlungen: Eine fortlaufende Überwachung und Abstimmung von Zahlungen während ihres Lebenszyklus.

- Audit-Trails und Compliance: Eine Payment Factory bietet Protokolle für historische Zahlungsdaten und unterstützt Compliance-Anforderungen durch genaue Aufzeichnungen aller Transaktionen.

- Anomalieerkennung und Sanktionsprüfung: Tools zur Erkennung ungewöhnlicher Transaktionsmuster helfen, Finanzbetrug zu verhindern. Sanktionsprüfungen stellen sicher, dass alle Zahlungen den regulatorischen Anforderungen entsprechen.

Voraussetzungen für eine Payment Factory

Seit dem Inkrafttreten des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) gibt es für Unternehmen keine Verpflichtung mehr, sich eine Erlaubnis von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) für die Implementierung einer Payment Factory einzuholen. Es gibt allerdings einige Anforderungen, die trotzdem erfüllt sein müssen.

So müssen etwa Verträge mit allen Tochtergesellschaften abgeschlossen werden, die am Payment-Prozess beteiligt sind, sämtliche Vorgänge dokumentiert werden und gesetzliche Richtlinien eingehalten werden. In der Regel decken entsprechende Systeme gerade die letzten beiden Punkte automatisiert ab.

Vorteile und Nachteile einer Payment Factory

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Vereinfachte Bankkommunikation | Hohe Anfangsinvestition in die Technologie nötig |

| Reduzierte Transaktionskosten | Komplexität in der Implementierung |

| Verbesserte Transparenz in den Finanzprozessen | Begrenzte Flexibilität bei schnellen Änderungen der Bankinfrastruktur |

| Zentralisierte Steuerung der Zahlungen und dadurch effizienteres Cash Management |

|

| Effiziente Abwicklung internationaler Zahlungen | |

| Erhöhte Sicherheit und Compliance |

Die Vorteile überwiegen die Nachteile, wenn es um den Einsatz einer Payment Factory in Konzernen geht. Wir stellen Ihnen alle Punkte im Detail vor.

Vorteile einer Payment Factory im Treasury Management

Vereinfachte Bankkommunikation

Die Payment Factory fungiert als einziger Kommunikationspunkt für alle Bankbeziehungen. Diese Bank-Konnektivität sorgt dafür, dass Sie keine mehreren Bankkontakte und -schnittstellen separat managen müssen. So haben Sie die Möglichkeit, alle Zahlungen von einem Ort aus zu automatisieren. Und: Sie können einfach neue Banken ans System anbinden.

Reduzierte Transaktionskosten

Durch die Bündelung von Zahlungsaufträgen und deren effiziente Abwicklung und Automatisierung senkt sich der Aufwand für den Zahlungsprozess, was wiederum die Kosten reduziert.

Verbesserte Transparenz in den Finanzprozessen

Eine Payment Factory bietet einen zentralen Überblick über alle Transaktionen und Kontostände, wodurch die Finanzströme des Unternehmens leichter nachvollziehbar und kontrollierbar sind. Das trägt zu verbesserten strategischen Finanzentscheidungen bei.

Zentralisierte Steuerung der Zahlungen und dadurch effizienteres Cash Management

Durch die zentrale Steuerung aller Zahlungsvorgänge können Liquidität und Cashflows besser verwaltet werden. Dies ermöglicht ein präziseres Working Capital Management und verbessert die Kapitalallokation, was besonders bei großen, international tätigen Unternehmen wichtig ist.

Effiziente Abwicklung internationaler Zahlungen

Die Payment Factory unterstützt die Verarbeitung und Abwicklung von Zahlungen in verschiedenen Währungen und über Landesgrenzen hinweg – das ist schließlich eine der Hauptaufgaben eines solchen Systems. Dadurch wird die Komplexität internationaler Transaktionen reduziert, was es inter- und multinationalen Unternehmen leichter macht, zu arbeiten – auch im Hinblick auf Wechselkursrisiken.

Erhöhte Sicherheit und Compliance

Durch den Einsatz modernster Sicherheitstechnologien und die zentrale Überwachung aller Transaktionen werden die Risiken von Betrug und finanziellen Unregelmäßigkeiten minimiert. Compliance-Anforderungen werden zudem leichter erfüllt, da eine Payment Factory automatisch sicherstellt, dass alle Transaktionen den relevanten rechtlichen und regulativen Standards entsprechen.

Nachteile und Herausforderungen einer Payment Factory

Hohe Anfangsinvestition in die Technologie nötig

Wie so oft bei leistungsstarken Systemen sind die Anfangsinvestitionen dafür hoch – sowohl für Systeme an sich aber vor allem die dafür notwendige Umstrukturierung und Schulung intern. In der Regel lohnt sich eine Implementierung aber auf lange Sicht, nichtsdestotrotz zählt die Anfangsinvestition zu den größten Herausforderungen.

Komplexität in der Implementierung

Die Integration einer Payment Factory in bestehende Systeme respektive als Ersatz für Alt-Systeme ist oft ein komplexer Prozess im Finanzmanagement, der umfangreiche Anpassungen und Koordination zwischen verschiedenen Abteilungen, den anzubindenden Tochtergesellschaften und externen Dienstleistern erfordert. Das erfordert gerade zu Beginn ein hohes Maß an Expertise, die intern womöglich zu Projektbeginn gar nicht vorhanden ist.

Begrenzte Flexibilität bei schnellen Änderungen der Bankinfrastruktur

Obwohl eine Payment Factory viele Vorteile bietet, kann ihre zentrale und oft standardisierte Natur es schwierig machen, schnell auf Änderungen in der Bankinfrastruktur oder auf spezifische Anforderungen einzelner Banken zu reagieren.

Hier kommt es auch auf die Wahl des richtigen Tools für die Payment Factory an – das FinTech Agicap etwa bietet hier eine sehr dynamische und intuitive Umgebung, mit der Sie schnell auf Änderungen reagieren können.

Beispiele und Anwendungsfälle von Payment Factories

Jedes Unternehmen, das international agiert und mehrere Gesellschaften unterhält, die jeweils eigene Bankbeziehungen haben, ist ein perfektes Beispiel für die Sinnhaftigkeit einer Payment Factory.

Multinationale Konzerne können so ihre von verschiedenen Standorten in einem zentralen System bündeln und verwalten. Idealerweise gibt es eine Bank-ERP-Anbindung, wie sie auch Agicap ermöglicht. So werden alle Zahlungsströme zentral gebündelt und im gleichen System können auch Zahlungen ausgeführt werden. Dafür stehen verschiedene Zahlungsmethoden (EBICS, XML, Pivot Account) zur Verfügung – je nach Wunsch und Anforderung.

Im Vergleich zu klassischen Treasury-Management-Systemen bietet Agicap zudem weitere Integrationen und Features an, die im Liquiditätsmanagement hilfreich sind. Dazu zählen vertiefte Funktionen im Bereich der Cashflow-Planung oder auch im Spend Management – etwa die Ausgabe von Firmenkreditkarten.

Fazit: Payment Factory ermöglicht verbessertes Cash Management

Übergeordnet kann die Einführung einer Payment Factory signifikant zur Optimierung des Cash Managements in einem Gesamtkonzern beitragen. Die Zentralisierung der Zahlungsprozesse steigert nicht nur die Effizienz im Treasury Management, sondern auch die Transparenz und Kontrolle über die Finanzströme auf Holding- oder Konzernebene.

Indem all das auf einer übersichtlichen Oberfläche wie der von Agicap geschieht, können Unternehmen ihre Bankkonten und damit ihre Liquidität besser planen und verwalten, Risiken minimieren und letztendlich Kosten reduzieren.

Falls Sie daran interessiert sind, Agicap als Treasury-Management-Tool mit integrierter Bank-ERP-Anbindung kennenzulernen, können Sie das Tool jederzeit kostenlos testen!

FAQ: Meistgestellte Fragen zur Payment Factory (Payment Hub)

Was ist Payment-Factory-Software für Unternehmen?

Payment-Factory-Software für Unternehmen sind Systeme, die alle Zahlungsprozesse eines Konzerns zentralisieren und automatisieren. Dafür sammeln sie vereinfacht gesagt alle Zahlungsdaten der angebundenen Gesellschaften ein und übernehmen die Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit den Banken. So wird das Cash Management für die ausführende Konzerngesellschaft erleichtert und Transaktionskosten werden gesenkt.

Welche Rolle spielt die BaFin im Zusammenhang mit einer Payment Factory?

Die BaFin überwacht die Einhaltung der regulatorischen Vorgaben, die für Payment Factories gelten – vor allem in Bezug auf die Sicherheit und Integrität der Zahlungsabwicklung. Die Beaufsichtigung der BaFin gilt dabei für alle Unternehmen, die einen Payment Hub einsetzen.

Wann fällt die Payment Factory unter das Konzernprivileg des ZAG?

Die Payment Factory fällt unter das Konzernprivileg des ZAG (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz), wenn sie ausschließlich innerhalb eines Konzerns agiert, Zahlungen also nur zwischen Gesellschaften des Konzerns abgewickelt werden – ohne Dienstleistungen für Dritte zu erbringen. So können bestimmte regulatorische Anforderungen umgangen werden, die normalerweise für Zahlungsdienstleister gelten.